软件开发合作有哪些坑?避开常见套路与陷阱指南

如果你计划外包软件项目,或者首次委托他人开发软件,避免遇到不靠谱开发商是非常现实的担忧。很多小白和企业主都踩过坑,比如前期承诺很满,结果交付缩水,需求改动一拖再拖,甚至交付源码还是盗版。了解这些行业常见套路,才能在签约合作时主动避坑,规避经济损失和时间浪费。本文结合实际案例,帮你认清开发合作中的关键风险,给出可落地的防范策略。

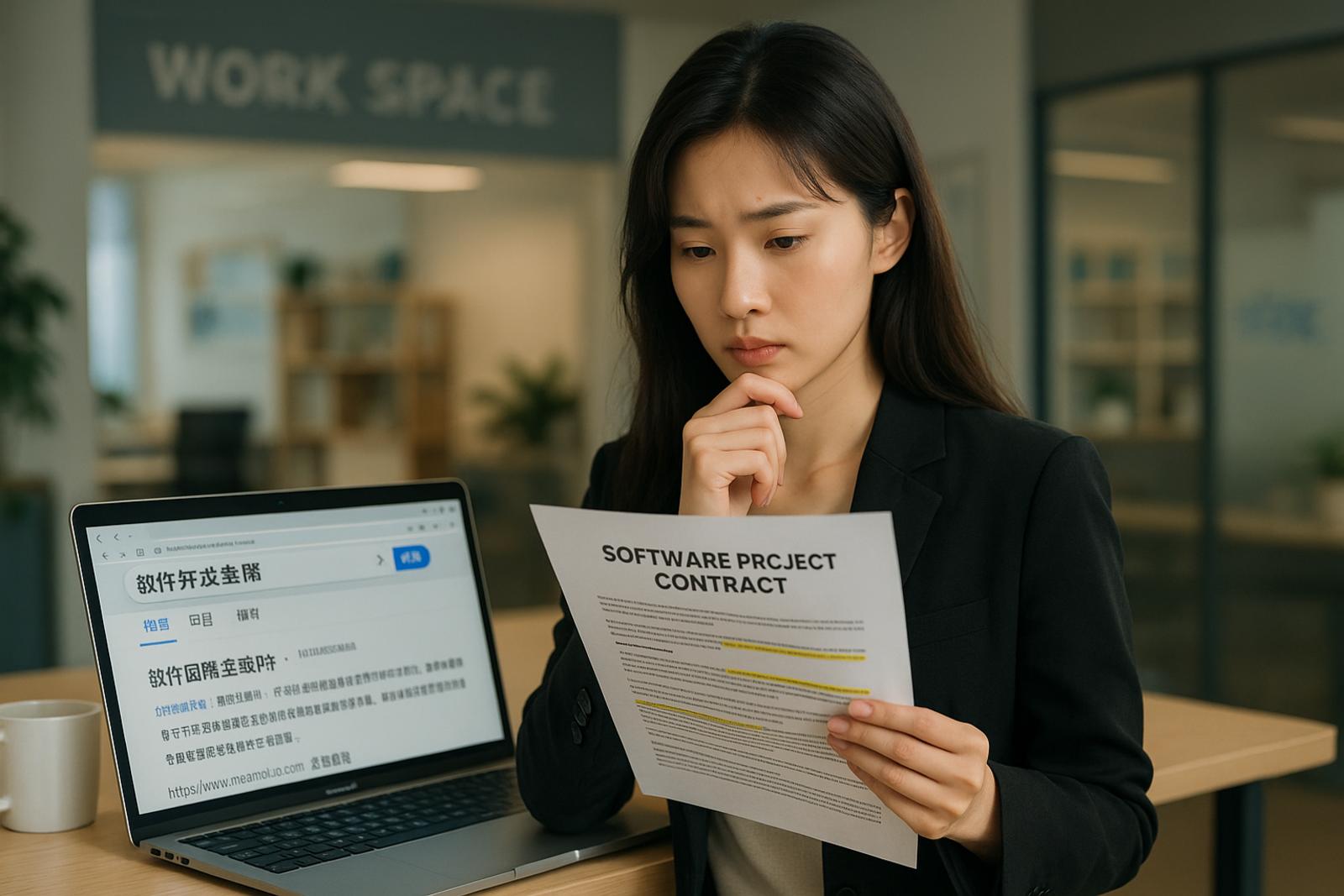

合同不细致有哪些风险?提前约定能降损失

合同条款不清楚是导致后期扯皮的首要原因。有的开发公司前期承诺全部功能,签完合同后却用各种理由加价,甚至出现需求确认不完整,后期单独按次收费的问题。如果合同中没有对需求范围、交付标准、修改次数等关键点做出细致规定,在项目推进过程中,你会发现本该包干的内容变成了无休止的“增项”。避免此类风险,需要在正式合作前,把“功能清单”和“服务标准”写入合同文件,并明确修改、验收、售后的计费原则。

使用模板或盗版源码会带来啥后患?

有些服务商为了压低成本,直接用盗版源码或通用模板拼接开发。这种方式短期看省钱,实际上后患严重。一旦项目后期出现功能升级、系统报错,服务方可能直接无法修复。同时,被第三方维权版权问题,不仅损失金钱还可能要下线产品。判断是否使用正版源码,要关注代码的归属权约定、是否有相关授权、项目文档齐备等。如果合同规定不清晰,项目交付后无售后保障是常态。

项目沟通中那些“随意承诺”可信吗?

有些开发团队口头承诺“什么都能做”“后续都能改”,但一到正式验收或者运营发现问题了,就变成推脱和怠慢。这类胡乱承诺的团队,往往只重视签单,不会在开发过程中耐心沟通细节。运营中出现新需求或问题时,他们会以“不在合同范围内”为由拒绝调整,或者漫天要价。规避方式是一开始就要求对方用书面文档规范承诺内容,并在每个开发节点验收确认。

需求变更和维护期怎么控风险?

需求变更一旦不受控,很容易成无底洞。很多项目开发到一半,才发现原始需求不合理或存在漏项,但服务商以外包为由要单独计费。后期的软件维护也可能被不断抬价,或者以各种理由推脱服务。防范方式包括:在合同中明确需求变更流程和费用计算办法,设置合理的“免费修改次数”,并提前约好维护期的责任和价格。只有这些条款写清楚了,才能减少后续利益纠纷。

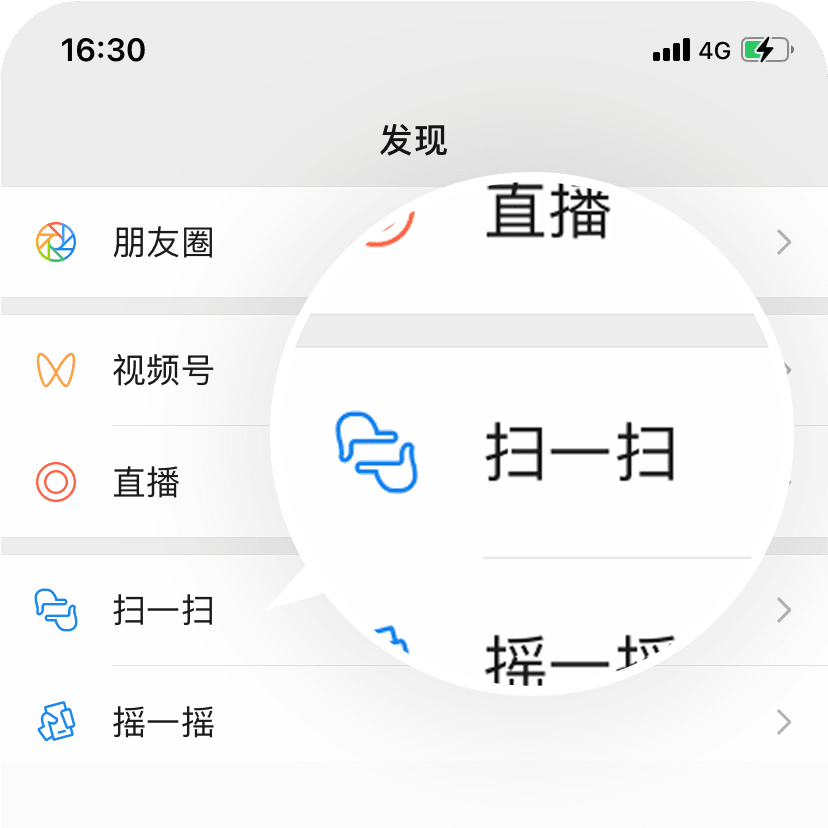

如何判断开发团队的技术与服务可靠性?

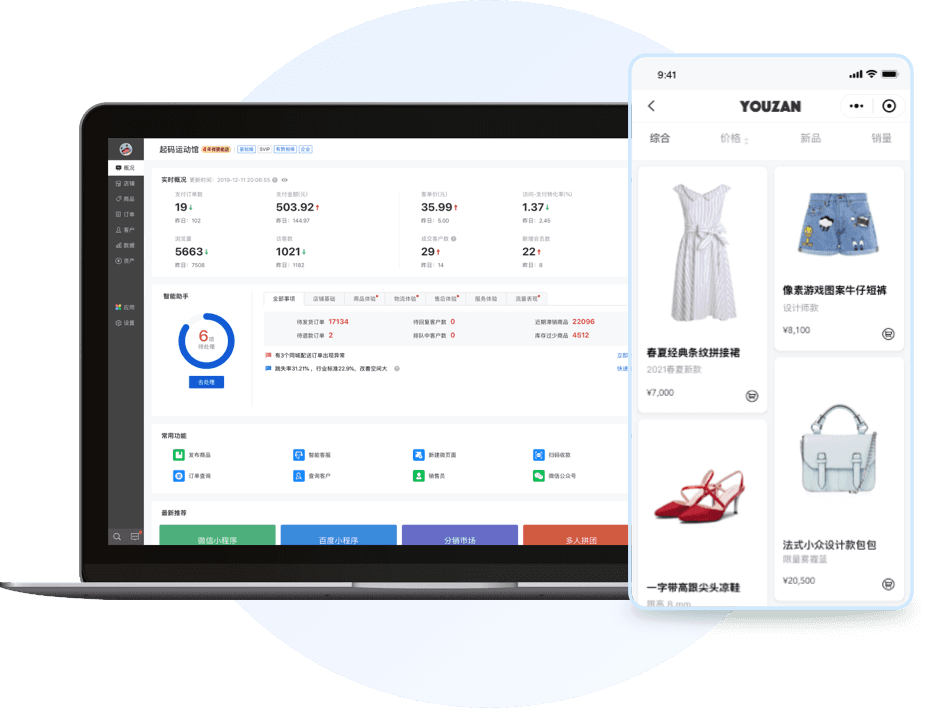

选择合作对象前,最有效的方式是查验团队真实案例与客户反馈。关注其开发项目案例的深度和复杂度,看是否有同类型产品实际运营数据。技术服务靠谱的公司,通常愿意签署规范合同并接受第三方监管,还能在协议中对源代码、安全合规做出书面保证。遇到只会空口承诺、拒绝展示过往案例的团队,建议提高警觉、避免合作。

常见问题

软件开发外包时为什么要强调源码归属权?

源码归属权是保障项目后续可持续运营的核心权益。如果开发公司只交付产品打包文件,不愿提供原始源码,那后期升级维护就只能继续依赖他们,你将陷入被动议价、被锁死合作的局面。原则上,合同里要写明源码归甲方所有,并强制写入交付验收环节,确保实际拿到全量源码和技术文档。

开发合同如何避免功能缩水和额外收费?

为避免交付缩水、功能缺失等问题,建议与开发公司提前详细梳理需求,把每一项功能点用清单列明,并要求双方签字盖章。这样一旦有争议,可以有据可依。同时要在合同中写明超出部分如何收费、免费修改或维护的具体次数和上限,防止后期被频繁“割韭菜”。

项目延期或上线功能不达标,客户可以怎么追责?

遇到项目延期或交付不合格,首要依据合同约定处理,要求开发方承担违约责任。在合同中提前设立“延期违约金”或“交付验收标准”,就能在项目出现问题时争取主动。除了经济索赔,还能要求提升服务响应速度,防止对运营计划造成更大损失。

如何识别哪些开发公司存在合作套路?

识别套路公司可以从历史客户评价、项目案例真实性、资质证书和合同细节这几方面综合辨别。比如,只在销售阶段热情,上线后消极应付的公司,往往后续服务能力很弱。建议要求对方提供多个可联系的真实客户推荐,并核查其开发团队成员资历,避免中介型或二包型公司以次充好。

推荐经营方案

{{item.summary}}

{{item.description}}