中餐现炒为什么很难标准化出餐?核心工艺难点讲解

很多人疑惑,为什么中餐、特别是各种现炒菜肴,很难像西式快餐那样实现高度标准化和快速批量出餐?这一难题涉及中餐复杂的刀工、材料准备与烹饪火候控制,不是单靠流程管理或者预制配方就能解决。本文将结合实际案例,解析中餐标准化背后的“难点密码”。

中餐现炒工艺与西式快餐有何根本不同?

与西式快餐如汉堡、炸鸡等流程化生产和高度标准化不同,中餐现炒要求厨师具备精细刀工、复杂调味与时机把控。例如做一道经典的淮扬菜——豆腐丝,主厨需要将嫩豆腐切至如纸般薄、如发丝细,切工是否到位直接决定成菜的观感和口感。这类刀工不仅要求多年的训练,还很难用机器替代。中餐火候变化极快、投料顺序也影响成败,每道菜都类似“手工艺品”,难以批量复制。

刀工、火候、投料细节为何难模块化?

标准化的难题主要落在“人”的技能上。无论是豆腐丝的极细切工,还是炒青菜的“断生”,这些工序都依赖人工操作感觉和经验。例如火候控制,不像西餐多数采用定时、高温油炸或烘烤,中餐讲究“爆炒、煸炒、慢炖”多样手法,对火力与时间的把控误差很小。菜肴口感和风味高度依赖厨师个人技术,即使原材料、调料精确配比,烹调顺序和时机稍有差池就味道全变。这种高技能门槛让中餐很难像快餐那样全部流程化。

预制菜与模块化方案,能否实现现炒菜的标准化?

食品工业尝试通过模块化预制和标准料包来提高中餐出菜效率。例如提前切配好原材料、将调味汁打包,由后厨“锅中组合加热”。这种方法确实能让餐厅实现一定程度的效率提升和口味统一,但常常失去现炒菜原本的风味层次和锅气。比如预制的青椒肉丝、宫保鸡丁,虽然可以短时间出菜,但无法复现新鲜炒制中细腻的火候变化,也很难留住消费者对正宗口感的要求。

餐饮培训如何破解中餐技能传承难题?

中餐烹饪培训学校,专注提升学员的实操能力,对精细刀工、火候判断和材料处理方法反复训练。例如要求学生反复练习豆腐丝切配、掌控炒锅的温度和油量变化,但即便这样,成材周期依然比西式快餐师傅长得多。原因在于中餐的每一步都高度依赖肌肉记忆与直观经验,很难完全“模板化”成标准动作。对餐饮创业者来说,这种技能壁垒既是品质保证,也是规模扩张与快餐化的最大难关。

常见问题

为什么中餐出餐速度普遍慢于快餐?

中餐现炒菜肴强调现点现做,每道菜在客户下单后由厨师新鲜加工,涉及复杂刀工、火候、投料顺序与调味调控。相比之下,西式快餐大多采用预处理半成品、流水线装配,可以高效配餐。中餐流程人为变量多,机器和半成品替代难度大,导致整体速度较慢。

现炒中餐能否通过预制菜实现快餐化?

部分可以。当前不少中餐厅引入预制菜和标准料包方案,提升高峰时段出菜效率,例如预制宫保鸡丁、辣子鸡块等。但现炒菜对新鲜度、火候和工艺细节要求极高,预制菜即便方便快捷,难以100%还原现炒风味。因此,产品定位更多偏向效率,而非极致口感还原。

学厨师时,哪些中餐技能最难学?

精细刀工(如切豆腐丝)、火候管理和投料顺序把控,是大部分餐饮培训学员觉得最难攻克的。这些技术依赖长期练习和现场经验判断,并非几本教材或短期实习能掌握。成为一名熟练中餐炒锅师傅,普遍需要数年磨炼。

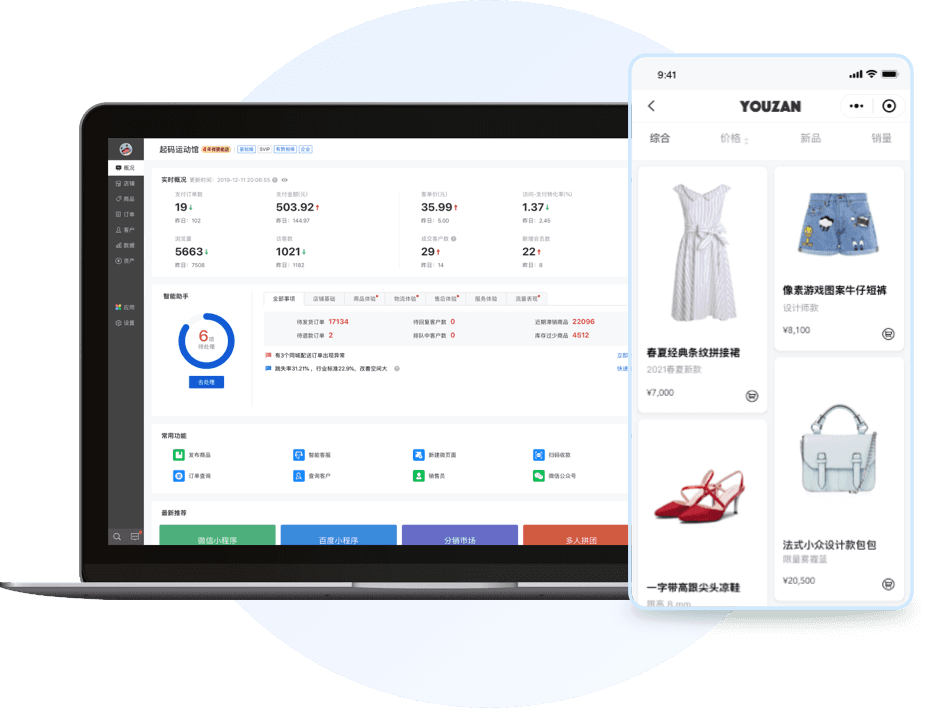

餐饮连锁企业如何提升中餐标准化水平?

引入标准化原材料和预制配餐包是目前普遍做法,辅以后厨分工细化和加工流程数字化。滞后原因在于现炒环节依然离不开核心厨师技能。一些大型连锁通过集中加工中央厨房供货,后厨只负责最后加热和调味,但口味和风味相较于现炒还存差距,需结合门店定位和顾客需求灵活选择标准化程度。

推荐经营方案

{{item.summary}}

{{item.description}}